【2025年版】企業SNSの成功事例10選|法人SNS活用で成果を出す最新SNSマーケティング戦略とは?

現代の法人SNS活用は、企業ブランドの認知拡大や顧客エンゲージメント向上に欠かせない戦略となっています。ソーシャルメディア上での発信は、広告より低コストで爆発的な拡散力を持ち、SNSブランディング戦略によって企業イメージを高めることも可能です。

また、顧客との双方向コミュニケーションを通じて信頼関係を築き、商品・サービスへの愛着を深める効果も期待できます。近年では国内外の様々な企業が創意工夫を凝らしたSNSキャンペーンを展開し、大きな成功を収めています。

本記事では直近10年の企業SNS成功事例を10件紹介し、それぞれの概要と成功要因を研究者の視点から考察します。各事例の具体的な施策内容と成果、そして他社にも応用できるポイントを確認していきましょう。

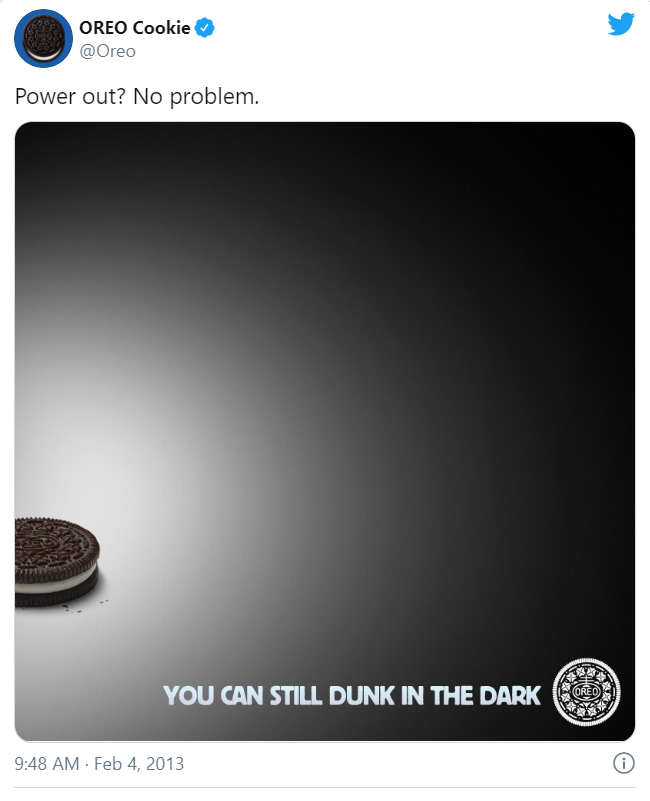

事例1:オレオ(Oreo)「ダンク・イン・ザ・ダーク」キャンペーン

概要

アメリカの菓子ブランド・オレオ(Oreo)は、2013年のスーパーボウル中継で停電が起きた際にTwitter上で機敏なリアルタイムマーケティングを実施しました。

停電で真っ暗になった直後、オレオ公式アカウントは「Power out? No problem.(停電?問題ないよ)」というツイートとともに、暗闇の中のオレオクッキーに「You can still dunk in the dark(暗闇でもダンクできる)」とキャプションを添えた画像を投稿しました。

この投稿は即座に拡散され、わずか数時間で15,000以上のリツイートを記録。Twitterフォロワーも一晩で約8,000人増加するなど、スーパーボウル当日の広告合戦の中で“勝者”と称されるほどの注目を集めました。また、この機転ある一手によってオレオのブランド好感度が高まり、マーケティング業界でも語り草のキャンペーンとなりました。

考察

この事例はSNSマーケティングにおけるリアルタイム対応の威力を示しています。オレオは事前にSNSチームを待機させ、予測不能な出来事にも素早くユーモアを交えて反応できる体制を整えていました。その結果、「暗闇でもオレオを牛乳に浸せる」という遊び心あるメッセージが消費者の心を掴み、無料で莫大な露出を獲得しました。

成功要因は

①タイミングの妙:大規模イベント中の偶発的ハプニングに即応した点

②コンテンツの共感力:停電という皆が共有する話題に自社商品を絡めてユーモアで乗せた点

③SNS特有の拡散力の最大化:視覚的な画像と短いコピーがユーザーのリツイート意欲を刺激した点です。

他社もトレンドや時事に素早く反応する「モーメントマーケティング」を取り入れることで、低コストで大きな話題を生む可能性があります。

事例2:コカ・コーラ「シェア・ア・コーク(Share a Coke)」キャンペーン

概要

コカ・コーラは2014年前後に世界各国で展開した「Share a Coke(シェア・ア・コーク)」キャンペーンによって、SNS上での大量のUGC(ユーザー生成コンテンツ)を生み出しました。

この施策では、コーラのラベルに「Share a Coke with ___」として人名や呼称を印刷し、消費者が自分の名前入りボトルを探して購入できるようにしました。消費者は名前入りボトルを見つけると嬉しさから写真を撮ってSNSに投稿し、家族や友人への贈り物としても活用されました。

その結果、世界80か国以上で展開された本キャンペーンは各地で大きな盛り上がりを見せ、例えばアメリカでは10年以上続いていたコーラ消費の減少トレンドを逆転させ、売上を2%以上押し上げたと報告されています。またSNS上でも1800万件以上のメディアインプッション(閲覧数)を獲得し、Facebookのブランドページへのトラフィックが870%増加するなど飛躍的な成果を収めました。

考察

「シェア・ア・コーク」はSNSブランディング戦略として極めて成功した事例です。

成功要因の第一はパーソナライゼーション(個別化)です。自分の名前が入った商品という特別感が消費者心理を刺激し、「自分だけのコーラ」をSNSで共有したくなる動機を作りました。

第二にUGCの促進です。消費者自身が進んで写真投稿するため、企業発信では得られない信憑性と拡散力を獲得しました。第三にポジティブなブランド体験の提供があります。友人や家族の名前入りボトルを贈り合う行為が「楽しい」「ハッピー」というブランドイメージ強化につながり、結果として若年層の消費増にも寄与しました。

企業SNS成功事例として、法人SNS活用における教訓は「消費者が自発的に参加したくなる仕掛け」を作ることです。名前やメッセージなどパーソナル要素を取り入れたキャンペーンは、他業種でも応用可能でしょう。

事例3:ウェンディーズ(Wendy’s)公式Twitterのブランディング

概要

アメリカのファーストフードチェーン・ウェンディーズは、公式Twitterアカウントをユニークなキャラクターとして運用し、企業SNS成功事例の代表格となりました。

2010年代後半から、ウェンディーズ公式(@Wendys)は他社ハンバーガーチェーンをユーモラスにからかったり、ユーザーからの質問に機知に富んだ「塩対応(辛辣な返答)」で応じたりするツイートで人気を博しました。その象徴的なエピソードが2017年の「Nuggs for Carter」です。

一般ユーザーの高校生カーターさんが「一年間無料ナゲットには何リツイート必要?」とウェンディーズに尋ねたところ、「18ミリオン(1800万)だ」と返答。彼が挑戦を宣言すると瞬く間に拡散し、約半年で実際に約340万リツイートを達成して当時世界記録を更新。

この盛り上がりによりウェンディーズは約25億ものメディアインプッションを獲得し、オンライン上のブランド言及量が376%も急増する結果となりました。公式アカウント自体のフォロワーも急増し、現在ではフォロワー数350万超・企業アカウント屈指の影響力を持っています。

考察

ウェンディーズのSNS戦略成功要因は一貫したブランドボイス確立にあります。公式アカウントを単なる広報ではなく、「少し毒舌でお茶目な人物」のように擬人化し、ユーザーとの軽妙なやり取りを日々展開しました。

その結果、フォロワーはまるで友人をフォローするような感覚で企業発信を楽しみ、UGCを含め話題が次々と生まれる好循環を実現しました。また、ユーザー発の企画(ナゲット挑戦)にユーモアを持って乗っかった対応は「企業も人間味がある」と好感され、膨大な無料宣伝効果を生みました。

このようにSNS上でブランド人格を築くことは、特に若い世代へのブランディングに有効です。他社も自社のトーン&マナーを明確に定め、ユーザーとフレンドリーに接することでSNSマーケティング上の差別化が図れるでしょう。ただし行き過ぎた過激発言は炎上リスクも伴うため、あくまで自社ブランド価値を損なわない範囲でユーモアや皮肉を効かせるバランス感覚が重要です。

事例4:P&G「#LikeAGirl(ライク・ア・ガール)」キャンペーン by オールウェイズ

概要

生理用品ブランドのオールウェイズ(Always)は2014年に女の子の自尊心向上をテーマにした「#LikeAGirl」キャンペーンを展開し、グローバルな支持を集めました。

この施策では「“女の子みたいに”○○する(=下手に~するという侮蔑表現)」というステレオタイプを逆手にとり、女の子たちが本来持つ力強さを描く動画を制作。YouTubeやテレビCMで公開すると瞬く間に話題となり、公開2ヶ月で全世界76億回以上のインプレッションを獲得、関連ハッシュタグ「#LikeAGirl」のツイートも17万件以上に上りました。

特に2015年のスーパーボウル中継で放映された60秒版CMは多くの視聴者の共感を呼び、キャンペーン開始後3ヶ月でメディアインプッション44億以上、YouTube視聴回数8000万回超を記録する大成功を収めました。その結果、「月経用品=女の子の味方」というブランドメッセージが浸透し、調査ではキャンペーン後に「今後はAlwaysを選ぶ」と回答した女性が50%に増加したと報告されています。

考察

「#LikeAGirl」は社会的メッセージと商品ブランディングを見事に両立させた成功例です。

ポイントは社会課題との共鳴です。「女の子らしさ」にネガティブな固定観念があるという課題に真摯に向き合い、企業が擁護者となるストーリーを描いたことで、多くの人々の心を動かしました。その結果、消費者は単なる生理用品以上のブランド価値を感じ、企業へのエンゲージメントが深まりました。

また動画を中心としたキャンペーン内容は非常にシェアしやすい形で設計されていました。感動を呼ぶ動画は人に勧めたくなるため、SNS上で爆発的に共有され、広告費以上のリーチを獲得しています。さらにハッシュタグ「#LikeAGirl」を軸に展開したことで、誰もが議論や体験談を投稿しやすくなり、ムーブメントとして成長しました。

SNSマーケティング戦略として、企業が自社の使命感や価値観を打ち出すことでブランドへの共感を高め、結果的に売上や支持につなげる好例と言えます。他社も自社商品が後押しできる社会的テーマを見出し、発信に一貫性を持たせることで、単なる商品の枠を超えた企業SNSブランディング戦略を展開できるでしょう。

事例5:IHOP(アイホップ)「IHOb」ネーミング転換キャンペーン

概要

パンケーキで有名なアメリカのファミリーレストランIHOPは、2018年に社名をもじった大胆なSNSキャンペーン「IHOb」を実施し話題をさらいました。

これは新発売のハンバーガーの宣伝目的で行われたもので、まずIHOP公式Twitterが「60年間IHOPだったけど、6月11日に名前をIHObに“フリップ(ひっくり返す)”するよ」と予告ツイート。『IHOPのPを裏返してbにする』という謎だけが提示され、1週間にわたりSNS上で「bの意味は何だ?」と憶測を呼びました。IHOP公式はその間、TwitterのハンドルネームをIHObに変更し、ユーザー投票や有名人とのやり取りを交えて関心を引っ張りました。そして予告通り6月11日に「bはburger(バーガー)のbだった!」と種明かしを発表すると、すかさずメディアやSNSで大拡散 ( IHOP Reveals The Mystery Of IHOb – CBS Boston)。

このキャンペーンによりIHOP…もといIHObは発表直後からTwitter国内トレンド1位を獲得し、10日間で公式発信へのリプライ・引用RT含め120万件以上のツイート言及が発生。最終的にこの話題は425億ものインプレッションに達し、無料広告効果は1億ドル(約110億円)相当に上ったとも推計されています 。肝心のハンバーガー販売もキャンペーン後に前年比で4倍に跳ね上がり、ランチ・ディナー需要の拡大という狙い通りの成果を収めました。

考察

IHOPの「IHOb」作戦は、SNS上で消費者の好奇心と議論欲を最大限に引き出した好例です。

成功の鍵はサプライズ演出にあります。誰もが知るブランド名をあえて変えるという突飛な予告により注目を集め、「何をするつもりだ?」と人々を巻き込むことに成功しました。発表日まで答えを伏せ、ユーザーや他社アカウントとのやりとりで憶測と期待を醸成した手法も見事でした。

結果として多くの人が自発的にこの謎について語り、SNS全体がひとつのキャンペーン会場となったのです。さらに種明かし後には、その仕掛けの大胆さからメディア報道も相次ぎ、オウンドメディアだけでなくEarnedメディア(第三者発信)も巻き込んで爆発的な露出を得ました。

このように、一見奇抜なアイデアでもSNS上で綿密に計画・実行すればブランド刷新や新商品PRにつなげられることを示しています。ただしネーミング変更という手段はブランド資産への影響も大きいため、IHOPのように一時的な“ジョーク”であることを明確にし、既存ファンを混乱させない配慮も重要です。他企業も斬新なアイデアでユーザーを驚かせたい場合、SNS上でのリアクションの予測とリスク管理を入念に行った上で施策を展開する必要があるでしょう。

事例6:ナイキ(Nike)「Dream Crazy」キャンペーン(コリン・キャパニック起用)

概要

世界的スポーツブランドのナイキは、2018年の「Just Do It」スローガン30周年キャンペーンとして、NFL選手コリン・キャパニック氏を広告塔に起用した「Dream Crazy」キャンペーンを展開しました。

キャパニック氏は人種差別抗議のため国家斉唱時に起立を拒否し物議を醸していた人物で、ナイキが彼を支持する広告を打ち出したことは大きな反響を呼びました。白黒の彼の顔写真に「Believe in something. Even if it means sacrificing everything.(何かを信じろ。たとえ全てを犠牲にすることになっても)」というコピーを配した広告はTwitterなどSNS上でも拡散され、賛否両論の声が飛び交いました。

初日は「#NikeBoycott」(ナイキ製品ボイコット)という批判的ハッシュタグも登場しましたが、それを上回る支持の声や有名人からの称賛投稿が相次ぎ、結果的にキャンペーン開始直後からナイキのSNSブランド言及量は通常の1200%(1日あたり約180万件)に跳ね上がりました。

また議論が過熱したことでわずか数日間で無料メディア露出は4300万ドル(約47億円)相当、うち3分の2はポジティブ~中立評価だったとの分析もあります。さらに販売面でも、発表直後の週末にナイキのオンライン売上高が前年比31%増加するなど商業的にも成功を収めました。

考察

ナイキの「Dream Crazy」はブランドの価値観を強烈に打ち出した戦略的賭けと言えます。社会的に賛否の分かれるテーマを敢えて取り上げたことで、一時的な反発も招きましたが、それ以上にブランドの信念を支持する熱狂的なファン層を生み出しました。成功要因は第一に信念の一貫性です。

ナイキは長年「Just Do It」の下、挑戦者を称えるメッセージを発信してきましたが、この施策でも「あらゆる困難に立ち向かうアスリートを応援する」という軸がブレていません。むしろ逆風の中でも信念を貫く姿勢を示したことで、コアなブランドファンの忠誠心が一層高まりました。

第二に膨大なEarnedメディア効果です。物議を醸す内容ゆえメディア報道やSNS上でのユーザー議論が爆発し、結果として広告費以上の露出を獲得しました。「キャンペーン開始後の数日で1.6億ドル相当の報道・SNS露出、株価60億ドル上昇、売上31%増」というデータも報じられています。

このように企業が社会的メッセージを打ち出すパーパスドリブンマーケティングは時にリスクも伴いますが、SNS時代にはその信念が共感を呼べば大きなリターンをもたらすことを示した事例です。他社が模倣する際は、自社のブランド理念に沿ったテーマを選び、半端な態度ではなく明確なスタンスを示すことが肝要でしょう。

事例7:チポトレ(Chipotle)「#GuacDance」TikTokチャレンジ

概要

米国のメキシカンファストフード「チポトレ」は、2019年にTikTok上で展開したハッシュタグチャレンジ「#GuacDance」で大成功を収めました。

このキャンペーンは7月31日の“ナショナル・アボカド・デー”に合わせ、チポトレの人気トッピングであるワカモレ(アボカドディップ)を称えるダンス動画を募集するというものです。子供向けミュージシャンのDr. Jeanによる「Guacamole Song」をBGMに、ユーザーがアボカドの振り付けダンス動画を投稿するよう促したところ大反響を呼び、開始6日間で25万本以上の投稿動画がTikTok上に集まりました。

この#GuacDanceハッシュタグの再生回数は合計で4億3000万回にのぼり、当時のTikTok米国におけるブランドチャレンジとして史上最高の参加数となりました 。

キャンペーン期間中はチポトレ店内でワカモレ無料サービスも実施され、結果として同チェーン史上最大のワカモレ提供数(当日だけで80万食以上)を記録するなど売上にも貢献しました。チポトレのTikTok公式アカウント自体もこの取り組みでフォロワーを大きく増やし、若年層へのブランド浸透に成功しました。

考察

チポトレのTikTok施策成功の秘訣は、プラットフォーム特性に最適化したコンテンツ設計です。

TikTokでは音楽に合わせたダンス動画が主流であることから、誰もが真似しやすい簡単でコミカルな振り付けとキャッチーな曲を用意し、ユーザーの創作意欲を刺激しました。その結果、ユーザーは遊び感覚で次々と動画を投稿し、楽しみながらブランド拡散に協力する構図が生まれました。

またタイミング戦略も見事でした。国民的な“アボカドの日”に合わせたことで、「今日はアボカドを食べよう」という機運を高め、自社商品の訴求とユーザーの関心をうまく一致させました。さらに、投稿ハードルを下げるために有名クリエイター(YouTuberやTikToker)を起用して見本を示すなど、仕掛けとしての丁寧さも光ります。

これらの施策により本キャンペーンはTikTok史上類を見ない盛り上がりとなり 、結果的にSNS上の企業SNS成功事例として語り継がれる成果を残しました。教訓として、企業が新興SNSを活用する際はその文化や流行を深く理解し、ユーザーが「参加したい!」と思えるクリエイティブを用意することが重要です。

TikTokのみならずInstagramリールやYouTubeショートなど短尺動画プラットフォームでも、こうしたユーザー巻き込み型の施策は有効でしょう。

事例8:シャープ公式Twitter「中の人」戦略

概要

日本の電機メーカー・シャープは、公式Twitterアカウント(@SHARP_JP)のユニークな運用でSNS上の企業ブランディング成功事例として知られています。

2011年から2023年まで一貫して担当した“中の人”山本氏は、家電メーカーらしからぬ砕けた口調とウィットに富んだ発言で80万人超のフォロワーを魅了しました。特に有名なのは2020年前後のツイートで、シャープがマスク生産を開始した際に「あいにく家電は、売るほどたくさんあります」とユーモア交じりにつぶやいたり、マスク抽選販売に470万人応募が殺到した際に「107年の歴史で最大のヒット商品がマスクになってしまいそう…複雑な気持ち」 と自虐ネタを投稿したりしたエピソードです。

これらのツイートは何万件とリツイートされ、ニュースにも取り上げられるなど大きな話題となりました。またフォロワー80万突破時には「瞬間を見逃したので始末書を書きました」「フォローしているからといってシャープ製品を買う必要はありません」といった遊び心ある報告を行い、多くのユーザーから「シャープさん」の愛称で親しまれる存在になりました。

このようなSNS上での親近感醸成はシャープのブランドイメージ向上にも寄与し、「お堅い電機メーカー」の印象を覆す成功につながりました。

考察

シャープ公式アカウントの成功は、日本における法人SNS活用のお手本と言えるでしょう。

成功要因はまず人間味の演出です。製品情報の発信だけでなく、日常の何気ないつぶやきや時事ネタへのコメントなど、企業アカウントでありながら一個人のような振る舞いがユーザーとの心理的距離を縮めました。

次にユーモアと自虐を効果的に取り入れた点です。自社の苦境(例:マスク人気で本業家電が霞む状況)さえ笑いに変えることで、フォロワーは思わずクスッとしつつ企業に親しみを感じました。これらが積み重なった結果、従来接点の少なかった若年層にもシャープブランドが浸透し、「シャープ製品を使ったことはないけどシャープさんのファン」という層まで生まれています。

SNSマーケティングの観点では、単なる広告宣伝よりもエンゲージメント(ユーザーとの双方向交流)を優先した運用方針が奏功したと言えます。他社も自社アカウントに個性を持たせ、ユーザーとのコミュニケーション頻度を高めることで、ブランドロイヤルティ向上や思わぬバイラルヒットにつながる可能性があります。

ただし発言が注目される分、不用意なツイートは炎上リスクも孕むため、ユーモアと企業品位のバランスを取るセンスが求められます。

事例9:スシロー「#すしフォト」Instagramキャンペーン

概要

国内回転寿司チェーンのスシローは、近年Instagramを活用したユーザー参加型キャンペーン「#すしフォト」で成功を収めています。

例えば2023年3月~5月に実施された「すしフォト」は、ハッシュタグ「#スシローぜ」を付けて寿司にまつわる写真や動画を投稿すると抽選で食事券が当たるという内容でした。店内飲食だけでなくテイクアウト寿司を自宅で楽しむ様子など、スシローに関する投稿であれば自由としたことでハードルを下げ、多くのユーザーが参加。期間中Instagram上には自慢の寿司写真や家族で寿司パーティーをする動画などが数多く共有され、結果として1,000件以上の応募投稿が集まりました。

スシローはこれらUGCを通じて商品の魅力を余すところなく拡散できただけでなく、当選賞品として食事券を配布することでキャンペーン後の来店誘致にも成功しました。

同社は他にも「サーモン総選挙」や「クイズキャンペーン」など定期的にSNS企画を実施しており、フォロワーとのエンゲージメント向上に継続して取り組んでいます。

考察

スシローのInstagram施策がうまくいった理由は、顧客との接点強化とUGC活用を両立させた点にあります。

写真投稿キャンペーンというフォーマットは、ユーザーが自らブランド関連コンテンツを作る機会を提供し、企業側はそれを二次利用することで新鮮な宣伝素材を得られるwin-winの関係です。特に「すしフォト」は賞品がスシロー食事券ということで投稿者自身がまた店舗を訪れる動機づけになり、オンラインとオフラインの相乗効果を生み出しました。

また、投稿テーマを広く「スシローにまつわるものなら何でもOK」とした柔軟さも功を奏しました。ユーザーは凝った写真だけでなく日常の何気ない一コマでも気軽に参加でき、結果として応募総数が増えただけでなく、スシローが様々な場面で愛されていることを示す多彩なUGCコレクションが形成されました。

さらに同社はキャンペーンを定期的に開催し、SNS上で常に話題を提供し続けています。これによりフォロワーとの関係が途切れず、ブランドコミュニティ醸成につながっています。他社にとっても、InstagramやTwitterでのフォトコンテストやハッシュタグ企画は導入しやすい手法であり、自社ファンを巻き込みながらSNSマーケティング効果を高める有力な施策となるでしょう。

事例10:ALSアイスバケツチャレンジ(Ice Bucket Challenge) ※番外編

概要

2014年夏に世界的ブームとなった「ALSアイスバケツチャレンジ」は、企業発ではなくユーザー発信のチャリティムーブメントですが、SNSマーケティング史に残る成功事例として番外紹介します。

このキャンペーンは、指名された人が氷水をかぶる動画をSNSに投稿し、次の挑戦者を指名することでALS(筋萎縮性側索硬化症)への寄付と認知拡大を促すものでした。FacebookやYouTube、Twitterで一般ユーザーからセレブまで数多くの氷水動画が投稿され、わずか数週間で全世界2000万人以上が参加。ALS協会への寄付総額は1億1500万ドル(約130億円)を突破し、前年同時期の約35倍にも達しました。

また日本でもソフトバンク孫社長や著名人が次々と挑戦動画を公開し、テレビ報道されるなど大きな話題となりました。当初は善意の草の根運動でしたが、結果的に多くの企業も賛同参加し、たとえばマイクロソフト創業者ビル・ゲイツ氏の凝った挑戦動画は再生数が数千万回を超えるなどSNS上で大きな注目を集めました。

短期間でのこれほどの拡散と寄付金集めの成功は、SNS時代のバイラルマーケティングの威力を象徴する出来事でした。

考察

アイスバケツチャレンジの爆発的拡散要因は、仕組みの秀逸さにあります。

一つ目は参加ハードルの低さと楽しさです。氷水をかぶるというインパクトあるアクションが笑いを誘い、SNS映えもするため、人々は「自分もやってみよう」と前向きに参加しました。

二つ目は指名リレー形式という拡散メカニズムです。参加者が次の挑戦者を直接指名するため、ネットワーク効果で雪だるま式に広がり続けました。

三つ目は社会貢献の明確な目的があったことです。「ALSという難病支援」という大義名分があったことで人々は意義を感じ、著名人もブランドイメージ向上を兼ねて積極的に応じました。

結果として、企業が何百万ドル費やすよりもはるかに短期間で、ALSという認知度の低かった病気への関心が世界規模で高まったのです。企業マーケティングの視点から学べるのは、ユーザー主体のキャンペーンが持つ凄まじいパワーです。SNS時代、企業はときにこうした自然発生的ブームに便乗・協力することで社会的評価を高めつつ、自社のPRにもつなげられます。

ただしチャレンジ系企画は安全面や迷惑行為への配慮も必要で、アイスバケツ後には過激化を戒める声も出たため、企業が主催する際は充分なガイドライン設置が重要です。

成功要因の総括と今後のSNS戦略ポイント

以上、国内外の10事例を見てきたように、SNSマーケティング成功の形は多様ですが、共通して以下のような成功要因が浮かび上がります。

- ユーザー参加型の施策:ハッシュタグキャンペーンやチャレンジ企画など、消費者が自発的に関われる余地を作ると爆発的な拡散力を得やすい。【例】スシローのフォトコンテスト、チポトレのTikTokダンスなど。

- タイミングとトレンドの活用:世間の注目が集まるイベントや記念日、突発的な話題と自社発信を絡めることで大きなシナジーが生まれる。【例】オレオの停電ネタ、IHOPの奇抜な予告による話題喚起。

- 明確なブランドメッセージ・物語:企業の理念や価値観を感じさせる一貫した発信はユーザーの共感と支持を集め、長期的なファンを育む。【例】ナイキの信念ある広告、Alwaysの社会的メッセージ。

- ユーモアと創造性:SNS上では堅苦しさより親しみやすさや面白さが好まれる。遊び心ある表現や驚きのアイデアがバイラルを生む。【例】ウェンディーズやシャープのユーモア対応、IHObの大胆なネタ。

- UGCの最大活用:ユーザーが作ったコンテンツほど信頼性が高く拡散もしやすい。UGCを促進しそれを公式もシェアすることで口コミ的広がりを加速できる。【例】コカ・コーラの名前ボトル投稿、アイスバケツの指名リレー。

企業がSNSマーケティングで成功するには、単に情報を発信するだけでなく「いかにユーザーを巻き込み、楽しませ、共感させるか」が重要です。

【法人SNS活用】においては、自社ブランドの個性や強みを活かしたクリエイティブな戦略を立て、時代の潮流に敏感に反応する柔軟性が求められます。今回紹介した成功事例のエッセンスを参考に、御社ならではのオリジナリティとユーザー志向を両立させたSNS施策にぜひチャレンジしてみてください。

SNS上で築いたファンコミュニティこそが、これからの時代の大きな財産となるでしょう。