飲食店のSNS集客をAIで効率10倍に!?Instagram・X・LINE活用術と体験談

東京で小さな飲食店を経営しています。開業当初、お店を知ってもらうためにSNS集客に力を入れようと意気込んでいました。実際、今や飲食店の約8割がSNSを活用していると言われています (〖2024年版〗飲食店のSNS運用|始め方や成功のコツ、メリットを徹底解説)。しかしSNS運用は想像以上に大変で、毎日の投稿ネタ探しやコメント対応に正直へとへとになってしまい、「SNS疲れ」を感じたこともありました。

そんなとき出会ったのがAIツールです。最初は「機械にウチのお店の魅力が分かるのか?」と半信半疑でしたが、投稿文の下書きをサクッと作ってくれたり、忙しい時間帯に自動でDM返信してくれたりと、その便利さに驚きました。実際、あるAIツールの試験運用ではSNS投稿作業の所要時間が従来比で83%削減できたとのデータもあります。私自身、AIに任せられる部分は任せたことで、料理や接客など本業に集中できる時間が増えています。

もちろん、AI万能説を唱えるつもりはありません。AIが出力したままの文章ではお客様に響かなかったり、設定ミスでとんでもない時間にクーポンを配信してしまい焦ったこともあります(顔から火が出る思いでした…)。それでも失敗から学びつつ、飲食店でのAI活用を取り入れたSNS運用を続けた結果、SNS経由の集客が着実に増え、採用もうまくいくようになりました。

本記事では、私の実体験を交えながら、Instagram、X(旧Twitter)、そしてLINE公式アカウントのSNS運用におけるAI活用方法をご紹介します。投稿作成へのAI活用術からハッシュタグ最適化、コメント・DM自動返信、LINEでの予約管理やクーポン自動配信、さらにはSNSを使った採用活動まで、各トピックごとに具体的なノウハウとエピソードを語っていきます。読み終える頃には、「これなら自分のお店でもAIを相棒にSNSを頑張れそう!」と思ってもらえるはずです。

(なお、私が力をお借りした東京の飲食店向けSNSサポートサービス「東京めし案内」も、こうしたAI活用支援を行っていますので、興味があればチェックしてみてください。)

AIを活用したSNS投稿作成術(Instagram・X編)

SNS運用でまず頭を悩ませるのが投稿ネタとキャプション(文章)作りではないでしょうか。私も開店当初は毎晩「明日は何を投稿しよう…」と悩み、文章を書いては消しを繰り返していました。そんな時に役立ったのがChatGPTのような文章生成AIです。

例えば、季節のおすすめメニューを紹介する投稿を考える際、ChatGPTに「春の新作パスタを宣伝するInstagram投稿文を考えて」と指示すると、数秒でそれらしい文章案を出してくれます。自分では思いつかなかった気の利いたフレーズや、ちょっとした豆知識が散りばめられていて「おっ、そんな表現があったか!」と目からウロコが落ちることもしばしばです。実際、ある雨の日に客足が鈍った際、「雨の日限定サービス」を告知する投稿文をAIに考えてもらったところ、「雨の日はポイント2倍☔💖」というキャッチコピーを提案されました。試しにそのまま使って投稿したところ、常連のお客様から「面白いね!」と反応があり、ちょっと嬉しくなりました。

とはいえ、AI任せにしすぎて失敗した経験もあります。忙しい日の朝、ChatGPTが生成した文章をほぼそのままInstagramに投稿したことがあったのですが、あとで見返すとなんだかよそよそしい口調。常連さんから「今日の投稿、いつもと雰囲気違いますね?」と指摘され、内心かなり焦りました。慌てて「ちょっと真面目に書いてみました笑」と誤魔化しましたが、それ以来、AIが作った文章にも必ず自分の言葉で手直しを加えるようにしています。AIはあくまで下書きの補助。最後の「味付け」は自分でしないと、フォロワーさんにも見抜かれてしまうと痛感しました。

文章だけでなく画像生成AIも投稿作成に活用できます。料理写真は自分で撮るのが一番ですが、例えば告知用のイラストが欲しいときにAI画像生成サービスを使うことがあります。私の知人のカフェでは、新メニュー告知に店名の由来である猫をモチーフにしたイラストをAIで作り、投稿に添えていました。プロのイラストレーターに頼む余裕がなくとも、AIのおかげで可愛いオリジナル風画像が手に入ると喜んでいました。ただし料理そのものの写真をAIで生成するのは要注意です。出来栄えはそれっぽくても実際の提供品と異なる写真を載せるのは誠実さに欠けます。画像AIはあくまでイメージイラストや雰囲気作りの素材として活用し、料理写真はリアルな自前の写真にこだわるのが鉄則です。

私の場合、Instagram向けには料理のアップ写真+丁寧な説明文、X(Twitter)向けにはお店の日常や豆知識を短文でつぶやく、といった使い分けをしています。このプラットフォームごとの投稿スタイルの違いにもAIが役立ちます。ChatGPTに「上の文章をX用に短く砕けた口調にリライトして」とお願いすれば、140字程度でカジュアルな文に要約してくれます。実際、Instagramでは長めの感想を綴り、Xでは「今日は新作パスタ登場!🍝ぜひ食べに来てね。#春パスタ」程度に一言で投稿する、といった具合に、AIにリライトを手伝ってもらいながらメディア毎に最適化した発信を心掛けています。

はい、ChatGPTは日本語でも自然な文章を生成してくれます。敬語・カジュアルなど口調の指定も可能です。例えば「タメ口でフレンドリーに紹介文を書いて」と指示すれば、親しみやすい砕けた文体にしてくれます。ただし細かいニュアンス調整は必要なので、出力された文章はお店の雰囲気に合わせて手直ししましょう。

完全にそのままコピペするのはおすすめしません。AIの文章は便利ですが、やはり画一的でお店の個性が薄まる恐れがあります。必ず自分の言葉を混ぜたり、不自然な表現は修正してください。最後に人間の目で読み返し、「自分がお客様だったら響くか?」をチェックするひと手間が大切です。

有名どころではMidjourneyやStable Diffusion、手軽さではCanvaの画像生成機能などがあります。例えば「ラーメン 宇宙 イラスト」のようにキーワードを入れると、そのイメージに沿ったアート風画像を作ってくれます。ただし、生成画像には著作権や利用規約の確認が必要な場合もあるので、商用利用OKか確認してから使いましょう。

とても助けになります。私もネタ切れの際はChatGPTに「居酒屋の面白い投稿ネタを提案して」と相談します。すると「スタッフの紹介」「仕入れ風景の動画」「お客様の声を紹介」など、いくつも切り口を出してくれます。自分一人で悩むより、AIにブレスト相手になってもらう感覚ですね。その中から「これならできそう」と思うものを採用すればOKです。AIは24時間アイデアマンとして付き合ってくれる心強い味方ですよ。

ハッシュタグ分析と最適化にAIを活用

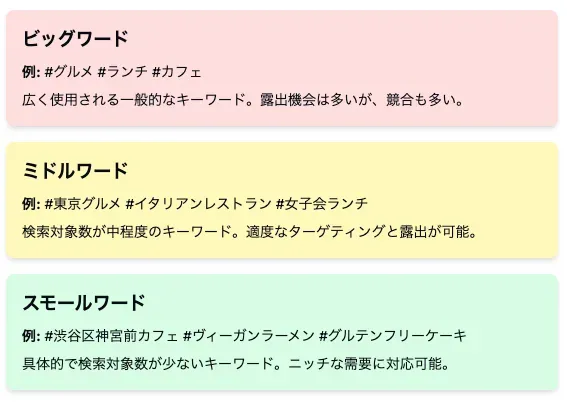

投稿内容が決まったら、忘れてはいけないのがハッシュタグです。特にInstagramでは「#◯◯」タグ次第で投稿の露出度が大きく変わります。私も最初の頃は手探りで、人気そうな #グルメ #ランチ #美味しい などをとにかく付けていました。しかし、広く浅く狙いすぎても肝心のお客様には届きませんでした。

そこで取り組んだのがハッシュタグの分析と最適化です。まず、自店に関連するキーワードを書き出し、「地域名+業態」のタグを積極的に使うようにしました。例えば渋谷でカフェを営んでいるなら #渋谷カフェ や #渋谷ランチ といった具合です。実際、私の店でも地名+ジャンルのタグに切り替えたところ、「近所なので行ってみます」と新規のお客様がコメントしてくれることが増えました。闇雲に大量のハッシュタグを付けるより、関連性が高く効果的なタグを厳選することが大事だと実感しました。

AIもハッシュタグ選定に一役買ってくれます。例えばChatGPTに「イタリアンレストラン ハッシュタグ 人気」と投げかけると、「#イタリアン好きな人と繋がりたい」「#パスタ部」など面白い候補を提案してくれます。また、専用の無料ツール(UserLocalのAIハッシュタグ レコメンドなど)にキーワードを入力すれば、関連するタグとそれぞれの使用頻度を教えてくれます。私も「#パスタ」の関連タグを調べた際に、#生パスタ や #パスタ好きと繋がりたい といった具体的なコミュニティタグを知り、以降投稿に取り入れています。

さらに、自店の過去投稿を分析して効果測定も行いました。Instagramのインサイト(解析機能)で各投稿のリーチ数や発見されたハッシュタグをチェックし、反応が良かったタグをメモします。地道ですが、例えば「#季節限定」が付いた投稿は保存数が多いぞ、といった傾向が見えてきます。そこで次回も季節ネタには同じタグを使う、といった工夫でPDCAを回しています。最近では、そうした分析もAIにお任せできるツールも登場しているようです。実際、AIが投稿データを学習して最適なハッシュタグを自動生成するサービスもあり、SNSマーケティングがどんどん高度化しています。

ハッシュタグ最適化でひとつ注意したいのは、流行りに飛びつきすぎないことです。以前、バズっているからと関係ないトレンドタグ(当時流行していたドラマ名のタグ)を付けて投稿したことがありますが、案の定見当違いの層に表示されてしまい、お店の集客には繋がりませんでした。それどころか「このタグ使う意味ある?」とツッコミを受け恥ずかしい思いをしました…。やはり、お店に関係深いキーワードでコツコツ発信する方が、結果的に濃いファンを増やせると学びました。

Instagramでは最大30個までタグ付けできますが、闇雲に上限まで付ければ良いわけではありません。一般には5〜10個前後の厳選したタグが推奨されています。投稿内容に直結するキーワードや地域名、メニュー名などを盛り込みましょう。質の高いタグ選びができれば、少ない数でも十分な効果があります。

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

完全なリアルタイムは難しいですが、AIに傾向を聞くことは可能です。例えばChatGPTに「今年流行のフード系ハッシュタグは?」と尋ねれば推測を教えてくれるでしょう(ただし情報が少し古い場合もあります)。最新トレンドを追うにはInstagramアプリ内の検索や競合アカウントを観察するのが確実ですが、AIからヒントを得ることはできます。

業態別にコミュニティが存在します。ラーメン店なら #ラーメン部 や #ラーメン大好き、居酒屋なら #居酒屋好きと繋がりたい、カフェなら #カフェ巡り など。同業の投稿やフォロワーが使っているタグを調べると色々見つかるはずです。また、季節ごとのイベント(#クリスマスディナー 等)も期間限定で効果的です。自店に合ったタグをいくつか定番化しつつ、新しいタグも時折試して反応を見てみましょう。

コメント・DM自動返信ツールの活用

SNSでお客様と交流が増えるのは嬉しい反面、コメントやDMへの対応に追われるようにもなります。特にInstagramのDMは予約や問い合わせに使われることも多く、放置すると機会損失に繋がりかねません。私は以前、DMでの予約希望に気付かず返信が遅れてしまい、お客様を逃してしまったことがあります。発見したときは「しまった!」と頭を抱え、すぐにお詫びの返事を送りましたが、時すでに遅し…悔しい思いをしました。

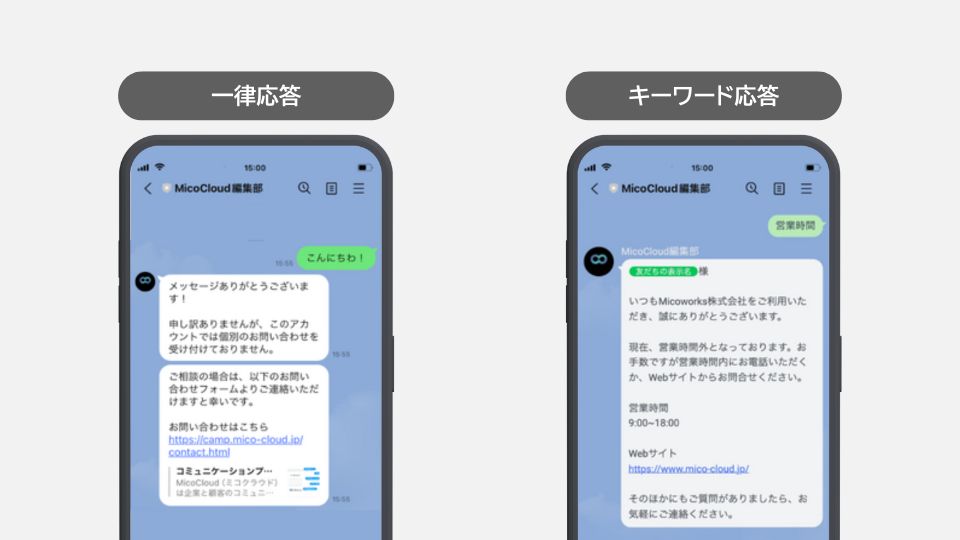

この反省から導入したのがDM自動返信の仕組みです。Instagram公式には簡易的な自動応答機能(営業時間外に定型メッセージを自動送信するなど)がありますが、本格的にやるなら外部ツールの力を借ります。幸い、2021年にInstagramのAPIが一般開放されてから様々なDM自動化サービスが登場しています。私も試しにInstagram DMチャットボットを導入してみました。具体的には、よくある質問(例:「駐車場はありますか?」)に対する回答を登録し、お客様からDMで特定のキーワードが送られてきたら自動返信する設定をしました。さらに、「予約したい」というメッセージには自動で予約フォームのURLを送り、「営業時間を教えて」には営業時間を即答する、といった具合です。これだけでも、DM対応の手間がかなり軽減され、問い合わせへの即レスが実現できました。

コメント対応については、自動で行うか悩むところです。Instagramの投稿コメントに「美味しそう!」と書かれたら、できればすぐにでも「ありがとうございます!」と返したいもの。ただ、24時間張り付いている訳にもいきません。私は最低でも「いいね!」だけは付けるようにし、時間ができたらまとめて返信するようにしています。AIにコメント返信まで任せることも技術的には可能ですが、定型文では味気ないので今のところ手動です。その代わり、よく使う返信フレーズ(「ありがとうございます!ぜひお待ちしています😊」等)はスマホのテキスト登録機能で即座に出せるよう工夫して時短しています。

Twitter(X)でもDMやリプライ対応は重要ですが、現時点でTwitterの自動返信はあまり一般的ではありません。過去に自動DM送信(新規フォロワーに「フォローありがとうございます!」と送る等)が流行ったこともありましたが、スパムとみなされるケースもあり注意が必要です。Twitterではむしろお店の中の人の生の声でレスポンスする方が好まれる印象です。私もTwitterではお客様のツイートに対し、「いいね」やリプライでこまめに反応するよう心がけています(AIが代行できれば楽ではありますが…)。

一方、InstagramのDM対応に関してはAIチャットボットが非常に有効だと感じます。私が導入したツールは有料のものでしたが、無料トライアル期間に劇的な効果を実感しました。営業時間外にDMが来ても即座に自動応答するので、お客様を待たせません。ある夜、閉店後に「明日2名予約できますか?」というDMが届きましたが、ボットがすぐに予約フォームを案内してくれ、そのお客様は無事予約を入れて翌日来店してくださいました。翌朝DM履歴を見て「おお、ちゃんと対応できてる!」と感動したのを覚えています。AIに夜中も見張ってもらえる安心感は、24時間営業の頼もしいスタッフを得たような心強さです。

Instagramアプリ単体では簡易的な自動メッセージ機能しかありません。しかし、公式APIを利用したサードパーティ製ツールを使えば、DMのチャットボット対応が可能です。たとえばManyChatやチャネルトークなどのサービスを連携すると、特定のキーワードに反応して自動返信したり、ガイドメッセージを送ったりできます。

事前に用意した丁寧な文面を使う限り、むしろ無回答より好印象です。もちろん、完全な雑談までAIにやらせると不自然ですが、問い合わせに即レスが来ることで「きちんとしているお店だ」という信頼感にも繋がります。失礼にならないよう、返信内容やタイミングは細かく設定し、トラブルになりそうな内容は自動では対応せず保留するなどの工夫をしましょう。

有名なものにManyChat(メッセンジャー系ボットで実績あり)やStairs(国産ツール)などがあります。私が使ったものは国内ベンダーのサービスで、日本語サポートもしっかりしていました。お店の規模や予算に合わせて、無料プランから試すと良いでしょう。いずれにせよInstagram公式APIに準拠したツールを選ぶのが安全です。

Instagramには不適切なコメントを自動非表示にするフィルター機能があります(NGワードを設定可能)。AIというほど高度ではないですが、誹謗中傷やスパムを防ぐには有効です。私は以前、明らかな宣伝スパムコメントが大量に来て困ったことがありましたが、フィルター設定でだいぶ軽減されました。AIによる高精度なモデレーションは今後に期待ですが、現状は手動+簡易フィルターの併用が現実的でしょう。ひどいコメントには無理に反論せず、削除や通報で対処し、必要に応じて冷静に事実訂正の返信をするよう心がけています。

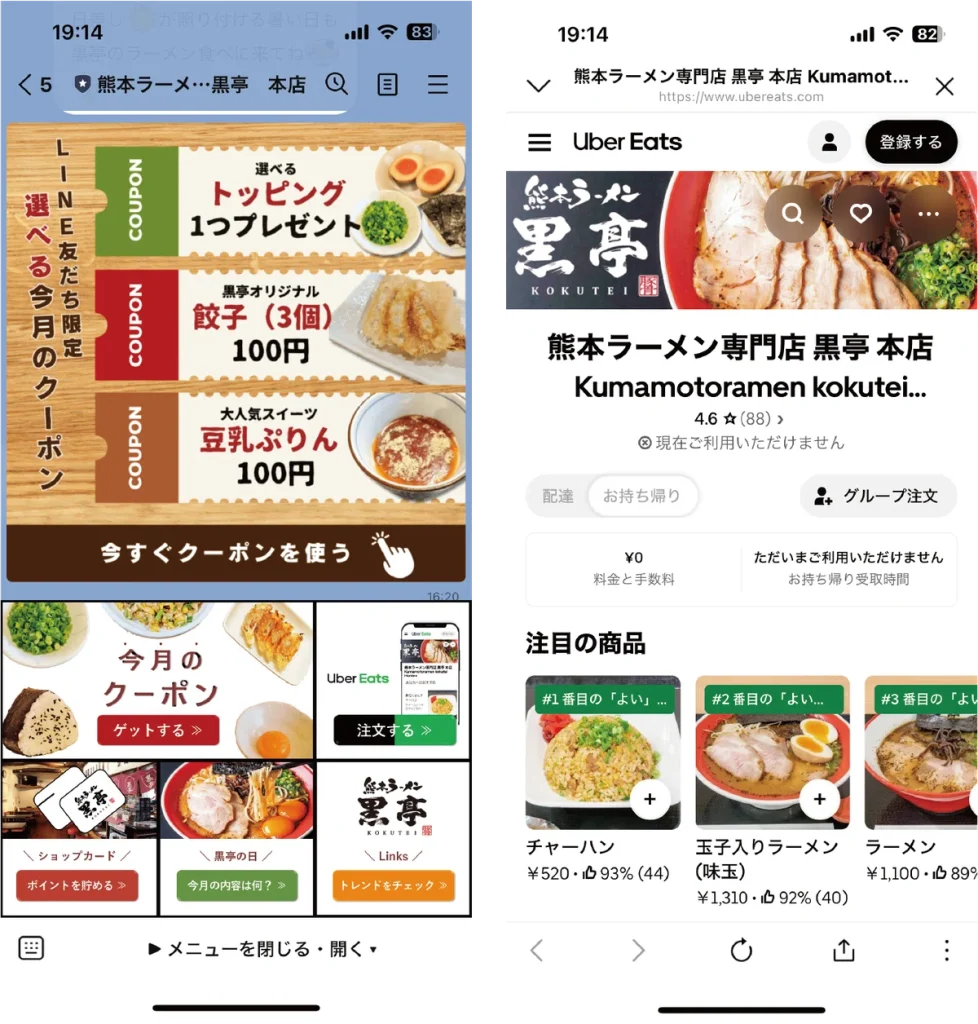

LINE公式アカウントの自動化で予約管理&クーポン配信

飲食店の集客と言えば、LINE公式アカウントも外せません。InstagramやTwitterが新規客の獲得に強いとすれば、LINEはリピーターの囲い込みに強いツールです。私のお店でも来店時にLINE登録をお願いし、友だち追加してくれたお客様には次回使えるドリンク無料クーポンを配布しています。おかげで多くの常連さんとLINEで直接繋がることができました。

LINE公式アカウントの良いところは、メッセージの一斉配信やチャットボット機能が比較的簡単に使える点です。私も最初は手探りでしたが、基本機能だけでも十分役立っています。例えば、新メニューや季節イベントのお知らせを月に一度、一斉配信しています。ある月、試しに「LINE友だち限定シークレットメニュー」を告知してみたところ、「見たよ!」とそれ目当てに来店された方が何人もいらっしゃいました。LINEの開封率は高く(通知が届けば多くの人が開いてくれる印象です)、情報をダイレクトに届けられるパワーを実感しました。

さらに踏み込んで、予約管理の自動化にも挑戦しました。LINEで「予約したい」とメッセージが来た際、人手を介さず予約受付できたら便利ですよね。そこで簡易的なチャットボットを設定しました。具体的には、ユーザーが「予約」と送信したら、自動で予約フォームへのリンクと、「お名前と人数、日時を入力してください」といった案内を返すようにしたのです。これにより、お客様は営業時間外でも勝手に予約手続きを進められ、私は後で予約リストを確認するだけでOKとなりました。深夜に予約申し込みが入り、翌朝確認するとちゃんと予約枠に反映されていた時は、感動と同時に少しゾッとしました(笑)。AIに仕事を奪われる…とまでは思いませんでしたが、「ここまでできるのか!」と衝撃を受けたのを覚えています。

クーポン配信も自動化の恩恵が大きい部分です。以前は紙のクーポンやスタンプカードを使っていましたが、紛失されたり持参を忘れられたりと課題がありました。LINE公式アカウントならデジタルクーポンを発行でき、有効期限が来たら自動で使えなくなるなど管理も楽です。私は毎週水曜を「LINEクーポンDAY」と決め、来店時に画面提示で○○サービス、という特典を配信しています。予約の少ない曜日に絞って配ることで、その日にお客様を呼び込む作戦です。事前にメッセージを予約配信しておけば、当日の朝に自動で全員に送られるので送り忘れもありません。

実はLINEはAPI連携も優れており、やろうと思えばかなり高度なことまで自動化できます。過去にはLINEがAI電話予約サービスを発表したこともあります。私の知人店では、LINEのChatGPT連携を活用し、メニューの問い合わせにAIが答えてくれる実験をしていました(「おすすめは?」「辛い料理ある?」と送ると、事前に学習させた回答を返すなど)。まだまだ発展途上ですが、飲食店のLINE自動化は予約受付や問合せ対応、販促において強力な助っ人になってくれると感じます。

とはいえ、一つ気をつけたいのは配信頻度と内容です。私も最初は嬉しくてあれこれ頻繁に送ってしまい、「通知が多い」「宣伝ばかり」とブロックされてしまった苦い経験があります。LINEはお客様のプライベートな空間でもあるので、送りすぎは禁物です。今では多くても週1回、内容もクーポンや役立つ情報に絞り、「読んで良かった」と思ってもらえるメッセージを心がけています。AIに文案を考えてもらう際も、セールストーク一辺倒ではなく、ちょっとした豆知識や季節の挨拶を交えるなど人情味を忘れないようにしています。

はい、友だち数が少ないうちは無料プランで十分使えます。月に送信できるメッセージ通数に上限がありますが、小規模店なら問題ない範囲でしょう。本格的に活用して友だちが増えてきたら、有料プランへの切り替えを検討すればOKです。

一番簡単なのは、LINEの「自動応答メッセージ」機能を使い、特定キーワードに対して予約ページのURLを返信する設定です。予約システム(例えばTableCheckやEATPICKなど)を導入しているなら、その予約ページへのリンクを送るだけでも十分自動化できます。より高度なチャットボットを作る場合は、専門知識が必要ですが、外部サービス(LINEミニアプリやBot作成ツール)を利用すればフォーム入力をLINE上で完結させることも可能です。

LINE Official Account Manager上で「クーポン」の作成機能があります。そこからタイトルや有効期限、利用条件などを設定し、発行できます。作成したクーポンはメッセージ配信で友だち全員に送ることが可能です。または、トーク画面下部のメニューにクーポンへのボタンを設置しておき、お客様にいつでも見てもらえるようにすることもできます。紙と違って管理が楽なので、ぜひ活用してみてください。

私の経験では月に2〜4回程度が無難です。週1ペースなら多すぎる印象はありません。ただ内容が薄いのに毎週送るのは逆効果なので、「お得な情報があるときだけ送る」くらいの慎重さでちょうど良いです。イベント前や季節の変わり目など、送りたいタイミングはいくつかありますが、その間隔があまり短くならないよう調整しています。

飲食店の採用にSNS活用!AIで求人投稿を効率化

飲食業界では人手不足が深刻で、私の店でも求人募集には常に頭を悩ませています。求人サイトに掲載しても反応が薄かったり、来ても長続きしなかったり…。そんな中注目しているのがSNSを使った採用です。実は、常連のお客様やフォロワーの中から「ここで働きたい」と思ってくれる人を見つけられれば、お店に馴染みやすい人材を確保できる可能性があります。

私自身、Instagramでスタッフ募集の投稿をしたところ、フォロワー経由で応募があった経験があります。単なるテキストで「アルバイト募集」と書くだけでなく、店舗の雰囲気が伝わる写真やスタッフの笑顔の写真を載せ、「一緒に働きませんか?」と呼びかけました。ChatGPTにも協力してもらい、「アットホームな職場で一緒にお店を盛り上げてくれる仲間を募集しています!」といったキャッチコピーを考案。自分だけでは照れくさくて書けなかった表現も、AIが提案してくれると採用PRとしてしっかりアピールできます。おかげで、その投稿を見た方から問い合わせがあり、一人採用に繋がりました。その方はもともとお店のファンで、「Instagramで見て嬉しくなって応募しました」と言ってくれたんです。お店への愛着がある人だったので、即戦力になってくれました。

もちろんSNS採用にも課題はあります。以前、Twitterで求人ツイートをした際、拡散を狙ってハッシュタグをたくさん付けすぎたところ、明らかに興味の無さそうなユーザーから冷やかしのリプライが来てしまいました。公の場に求人情報を出すと、不特定多数の目に触れるため予期せぬ反応もあります。それでも、一部にはきちんと届いていたようで、「知り合いがバイト探してるので紹介します」とDMをくださったフォロワーさんもいました。SNSならではのクチコミ効果ですね。

AIは採用の場面でも色々手助けしてくれます。求人内容のブラッシュアップがその一つ。募集要項を書き出してChatGPTに「これを魅力的に表現して」と頼むと、応募者目線で魅力が伝わる文章に言い換えてくれます。「週2日〜OK、まかない有り」だけ書くより、「週2日からシフト相談OK♪美味しいまかない付きで食費も助かります!」といった具合にポジティブな響きになります。また、求職者からの問い合わせ対応もLINE同様に自動化できます。実際に私はInstagramのDMで「募集はまだしていますか?」と質問が来た際、自動返信で「はい!まだ募集中です。こちらのフォームにご記入ください→(応募フォームURL)」と返すよう設定しました。応募フォームもGoogleフォームを使って簡単に作り、AIではありませんが手作業の省力化に役立っています。

採用はお店の未来を左右する重要事項なので、最終的な面接や判断は人間がしっかり行う必要があります。ただ、その前段階の募集告知や候補者とのやりとりにSNSとAIを活用することで、驚くほどスムーズに採用活動が進むことに気付きました。費用をかけて求人広告を出す前に、まずは自分のSNSで発信してみる価値は大いにあると思います。

掲載コストがほぼゼロであること、そしてお店に興味がある人にリーチしやすいことです。通常の求人サイトではお店を知らない人にも広く告知できますが、SNSなら元からファンだった層に直接アプローチできます。「この店が求人してるなら働いてみたい」と思う人がいるかもしれません。また、お店の雰囲気やメニューの写真も一緒に伝えられるので、職場のイメージが湧きやすいという利点もあります。

基本は#求人や#アルバイト募集ですが、競合も多いです。飲食店ならではのタグとしては #飲食店求人 や地域名+求人(例: #東京求人)などがあります。私の経験では、地域のコミュニティ掲示板的ハッシュタグ(#○○区求人 など)が意外と見られていました。ただ、タグで劇的に応募が増えるわけではないので、おまけ程度に考え、肝心なのは投稿内容そのものです。

一部は可能です。例えば応募用のGoogleフォームを用意し、そのURLをSNSプロフィールやDM自動返信で案内しておけば、応募者はフォーム経由で応募してくれます。フォーム送信後に自動返信メールで「ご応募ありがとうございます。追ってご連絡します」と送ることもできます。つまり、応募受付〜確認連絡までは自動化可能です。ただし、その後の面接日時調整や合否連絡などは人間が丁寧に対応すべきでしょう。

公開の場ゆえのリスク管理です。社員募集なら待遇や雇用条件を詳細に書かないと炎上する可能性もありますし、応募者の個人情報管理にも注意が必要です。また、在職中のスタッフがSNS採用の投稿を見て不安にならないよう、「増員募集です」「働きやすい環境づくりのための募集です」など背景を補足しておく配慮も場合によっては必要です。つまり、SNS上でオープンに募集する分、透明性と誠実さを持った情報発信を心がけましょう。

おわりに

駆け足で私のSNS運用×AI活用体験をお伝えしてきました。振り返ると、最初はAIなんて…と敬遠していた私が、今や「AIなしではSNS担当は務まらない!」と思うほど頼るようになりました。とはいえ、最後に強調したいのは人間ならではの温かみの重要性です。どんなにAIが文章を整えてくれても、お客様との信頼関係を築くのは私たち人間です。AIは優秀なアシスタントですが、最終的に舵を取るのは自分。そこを忘れない限り、AIは心強い相棒になってくれるでしょう。

実際、AIに任せる部分は任せ、人間にしかできない部分(アイデアのひらめきや接客の気配り)に注力するようにしてから、SNS経由の反応が明らかに良くなりました。「いいね」の数や予約数といった数字面だけでなく、お客様からダイレクトに「投稿いつも楽しみにしてます」「LINEのメッセージ見て来ちゃいました!」と声をかけられる機会が増え、嬉しい限りです。試行錯誤の中で失敗もありましたが、それも含めてSNS運用は継続こそ力なりだと感じます。

飲食店のSNS集客は一朝一夕では成果が出ませんが、AIという新しいスパイスを上手に使うことで、きっと今までにない展開が見えてくるはずです。この記事が、その第一歩を踏み出すヒントになれば幸いです。一緒にデジタル時代の波に乗りつつ、美味しい料理でお客様を笑顔にしていきましょう!もちろん、「自分でやるには限界がある…」と感じたら、専門のサポートサービスに頼ることも検討してみてください(東京の飲食店向けSNS支援サービス東京めし案内などがその例です)。大切なのは、実行に移すこと。最後までお読みいただき、ありがとうございました。